數位共演 XR 虛實科技重塑展演互動新型態

文/白璧珍

XR 傳教士

宇萌數位科技執行長

台灣實境科技創新發展協會理事長

VR多人走動演出:虛擬空間中的自由移動與深度沉浸

虛擬現實(VR)技術的核心特徵是將用戶完全帶入一個數位生成的虛擬空間,並通過專業設備(如VR頭盔、手部控制器或手勢辨識等)來進行互動。VR演出中的觀眾,除了可以觀看表演者的表演,還能夠根據自己的意願自由地在虛擬空間中移動,觀眾參與形式也突破了純觀看過程,更可以是劇情故事的一部分。

這類型的VR多人走動演出最具代表性的案例之一是「永恆聖母院」、「消失的法老」等虛擬博物館或歷史遺址重建演出。觀眾在這些演出中,可以透過引導,在虛擬空間中四處遊覽、與其他觀眾互動,甚至可以與虛擬角色對話、解謎、探索環境。例如,在奧塞美術館的VR特展「巴黎1874年,與印象派畫家有約」這個作品中,觀眾能夠透過VR回到印象派誕生的那一夜,在當時的法國街頭自由行走,與知名印象派畫家一起參與藝術革命,而隨著互動劇情的進展,這類VR作品更可讓觀眾有機會與其他觀眾合作、競爭,或是影響演出情節的發展,這種設定使得每一次的觀展經驗都充滿未知與新奇感。

此類演出強調的是觀眾的主動參與和選擇,觀眾的非線性互動和自主性突破了傳統表演中觀眾的被動角色,讓觀眾真正成為表演的一部分。例如在來自法國的作品「熊友靈(Beal my soul)」互動VR體驗中,觀眾要和一起參與的其他觀眾成為夥伴交換靈魂,並透過虛擬世界探索生命的本質,體驗自然與萬物共生的關係,透過群體參與與探索,共構出整場體驗。這一切的發生,依賴於VR空間定位技術提供的極致沉浸感和自由度,讓演出成為一場具有個人化、深度體驗的主題敘事。

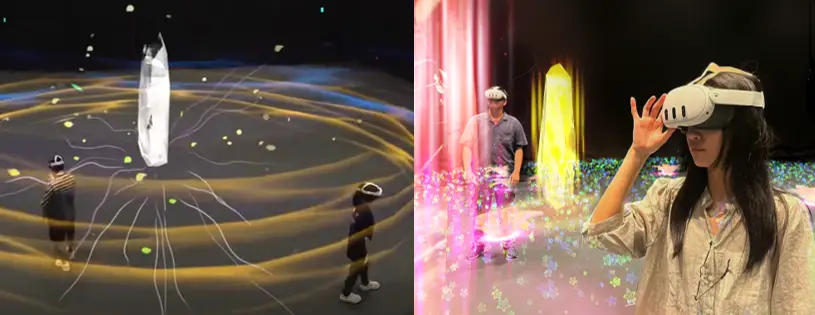

MR多人走動演出:真實與虛擬世界的邊界模糊與交互探索

相較於VR,混合現實(MR)則是將虛擬元素與現實世界融合的技術,能讓使用者在現實環境中與虛擬物件進行互動,實現我們在現實生活中想像卻無法看到的人事物。MR的核心優勢在於它不完全封閉觀眾的視野,而是將虛擬內容直接融入真實世界,實現真實與虛擬之間的無縫切換。因此,MR不僅是一個以虛擬空間為主的互動表演模式,它能夠使得觀眾在真實世界中與虛擬物件、角色等進行互動,並且能在物理空間內自由移動,達到更深層次與多元的參與。

MR多人走動演出的案例,如國內首創的「迴路花園MR幻境夢遊」,正是將這種技術的特點充分發揮。觀眾不再單純依賴VR設備進入虛擬世界,而是利用擴實境(AR)與定位技術在現實世界中與虛擬元素進行互動,MR體驗的另一個特點,就是可以透過輕量化的載具或搭配室內外場域進行移地式的展演。例如,在「迴路花園」的演出中,觀眾佩戴MR設備進入一個現實世界中的場景,這個場景中可以有真實的道具與佈景,虛擬物件與角色的呈像會和實際場景之方位或定位有關,觀眾可以在現實空間中與這些虛擬角色進行對話、互動,甚至影響表演的走向。這不僅讓觀眾的身體與表演空間達到了一種直接的連接,也讓表演的故事情節與現實環境之間的關聯度加強,且減少在全虛擬場景中的恐懼感與暈眩感。也有近期發布之MR多人走動作品,利用現今MR載具可以切換鏡頭的功能,在作品中巧妙切換虛實,讓人分不清現場演出是真人或是預錄之3D角色,或者同步製作VR與MR兩種敘事版本,將故事作品可以透過不同體驗視角多元呈現,增添豐富度與驚喜感。

因此,MR演出的魅力即在於它能夠創造出一個高度互動且多層次的體驗空間。MR式展演的未來有機會和傳統表演藝術團體結合演出,在同一空間中連表演者、觀眾、虛擬物件、真實空間共同構成演出要素,多人共同參與式的互動演出,將形塑出更高共感的表演與創作。

XR跨越傳統,創新表演形式

無論是VR還是MR,數位XR互動式表演都正在改變當前文化藝術展演的趨勢。這樣的轉變為文化藝術的未來開闢了新的可能性,既能夠吸引年輕一代的觀眾,也能突破傳統藝術的表現形式,進一步拓展藝術的邊界。MR和VR技術為演出創造了一個更為靈活、開放的展示空間,讓觀眾可以超越物理空間的局限,在虛擬與現實交織的多維空間中,重新定義「觀看」與「參與」的關係。

隨著數位技術的發展,VR和MR已成為各行各業數位轉型的重要工具,對文化展演來說更是為藝術創作者帶來了全新的表現方式,也為觀眾提供了豐富多元的互動體驗。在這樣的背景下,元宇宙中的文化藝術展演已逐漸成為一種未來趨勢,這不僅是對傳統藝術的延伸和創新,也是對未來文化藝術形式的重要探索,預示著我們進入了一個更加互動、沉浸、甚至是「共創」的時代。